Андрей Аствацатуров

Маруся Климова Моя история русской литературы. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2004. – 352 с. – (Серия «Ars Pura. Русская коллекция») ISBN 5-93762-037-2

Эссеистика в пространстве отечественной культуры стремительно входит в моду и в последнее время даже на страницах академических журналов начинает успешно соперничать с филологическим строго научным дискурсом. Авторы литературных эссе, зачастую совершенно осознанно ставят своей целью бросить вызов гуманитарному университетскому знанию. Любопытным примером в этом отношении могут служить книги К.Кобрина и «Священные монстры» Э.Лимонова. Оба автора, выступая в качестве эссеистов, стремятся разрушить академические стереотипы, противостоять одновекторной и лишенной воображения научной мысли.

Новая книга Маруси Климовой написана именно в этой традиции. Силовая линия, сводящая воедино все ее темы и мотивы, определяется одним настроением – тоской по Большому Стилю, т.е. по единству чувственных и духовных устремлений. Эталоном такого стиля Маруся Климова считает Л.-Ф.Селина, сумевшего дать голос собственной телесности, свести в единый импульс, казалось бы, непримиримые аспекты человеческого «я». Маруся Климова оставляет за скобками идеологические пристрастия, никак не пытаясь их артикулировать, но делает их методом, инструментом анализа и стилем своей книги. «Моя история русской литературы» направлена не столько против каких-то болезненных проявлений (или фигур) самой литературы и сопровождающего ее академического литературоведения, сколько против общей тенденции, вируса, вызывающего эти проявления. Таким вирусом, с точки зрения Маруси, является либерализм, восходящий к антропоцентрическому гуманизму. Здесь Маруся солидарна как с правыми, так и с левыми радикалами. Либерализм в их понимании имеет буржуазное основание и, прикрываясь идеей защиты автономности человеческой личности, на самом деле отстаивает то, что этой личности глубоко враждебно: эгоизм, практицизм, соперничество. Либерализм, в конечном итоге, поощряет в человеке массовое, стереотипное и лишает его индивидуальной воли. Посему главный враг Маруси Климовой – не литератор, впавший в маразм, как может показаться на первый взгляд, а обыватель, продукт либерального воспитания. Правые и левые анархисты всегда с удовольствием цитировали слова доктора Стокмана, мятежного персонажа пьесы Ибсена «Враг народа». Стокман говорил, что опаснейший среди людей враг истины и свободы – это сплоченное либеральное большинство. Маруся Климова ничуть не менее пафосна в своем обличении безмозглого обывательского большинства. Приведем один, блестящий на наш взгляд пассаж из «Моей истории»: «… образ бескрайней и по-своему даже в чем-то величественной человеческой глупости родился у меня совсем недавно, а точнее, во время моего пребывания на французском атлантическом побережье. И вот там, стоя на прибрежной скале и глядя в бескрайнюю туманную даль, скользя взглядом по поверхности этой ничем, никакими берегами не ограниченной водной поверхности, я впервые отчетливо почувствовала, насколько все-таки велик человек по сравнению с этой огромной мутной лужей, населенной, главным образом, всякими там ракушками, мулями, устрицами, кальмарами, креветками, медузами, омарами и прочей склизкой и вонючей нечистью. Можно в любой момент, например, плюнуть со скалы в этот огромный и “великий” океан, а он ответит тебе сонным урчанием своих безмозглых волн, а может и вовсе не заметит. Жалкое зрелище!» (279)

Отнимая у сильного индивидуума волю, либеральное пространство лишает его целостности. Социальное и индивидуальное начало в человеке оказывается раздвоенным, а в искусстве происходит упадок Большого Стиля. Или же (если искусство рождается в «либеральном» ХVIII веке) Большому Стилю будет не суждено возникнуть. Русской литературе в этом отношении не повезло. Она, по мнению Маруси Климовой, как раз и родилась в XVIII веке. Именно поэтому все известные литераторы были не в состоянии осуществить полноту высказывания, целиком эстетизировать свой опыт. У них, считает Маруся, не было настоящего стиля, сводящего все переживания, пристрастия, знания художника воедино. Весьма показательна для Маруси Климовой в этом отношении фигура Державина. Он напоминает ей начальника советских времен, который врос в свое кресло, превратился в набор инструкций, но при этом на досуге забавляется сочинением стихов: «Жизнь – отдельно, служба – отдельно, чувства — отдельно, а стихи – отдельно, ни намека на хотя бы самое слабое, робкое намерение все это соединить, схватить выразить жизнь во всей полноте… А это, на мой взгляд, и есть чистой воды графомания, точно такая же, в сущности, как и творчество отставных советских полковников и майоров, даже интонации те же, такое же неуклюжее безвкусное соединение жеманства и грубости» (10). Да и не только Державин, но и большинство русских литераторов после него страдало, по мнению Маруси Климовой, неспособностью сделать искусство частью переживания, а идеологию – продолжением своего «я». Эта болезнь передалась и читателю, который так и не научился индивидуально воспринимать литературу, связывать телесный опыт, чувственные переживания с пониманием эстетического. У русского читателя, живущего в пространстве разрыва социального и индивидуального начал, оценка произведений искусства регулируется извне, культурной властью в лице учительницы «Мариванны», чиновника от литературы и продажного (вариант − маразматического) литературоведа. В преодолении разрыва в сознании человека, в возвращении к единству телесных и эстетических переживаний и видит свою цель Маруся Климова. Она разоблачает и изгоняет все, связанное в ее сознании с внешним идеалом, с предписанием, и возвращается к реакциям тела и чувственным непосредственным впечатлениям.

Странное свойство есть у этой книги. После ее прочтения чувствуешь себя бодрым, словно получившим мощный энергетический заряд. И это на первый взгляд кажется странным. Ведь обычно общение с литературоведческими сочинениями приносит усталость. Оно выматывает своей жесткой логикой и вводит нас в оторванный от телесности мир чистой духовности, который зачастую оказывается пространством штампов и стереотипов.

Книгу Маруси Климовой пронизывает мощная телесная энергия. Здесь, как и у Л.-Ф. Селина, о себе заявляет подлинное «я», я-тело, материальное начало человека. Таким образом, осуществляется смерть автора. Автора в гуманистическом, либеральном понимании этого слова. Татьяна Кондратович, петербургская писательница и переводчица уступает место «Марусе Климовой», вымышленному персонажу, внутренне целостному и тождественному себе. Из этого целостного мировидения, берущего основание в телесности, и рождается логика текста. Маруся Климова ничего на веру не принимает. Все программные клише, стереотипы разрушаются при столкновении с телесной энергией. Моментально становится очевидным, что они неверны, что обыватели взяли их напрокат. Я-тело заявляет о своей свободе от внешнего принуждения: «Подумайте, зачем человеку, которому не грозит ни плохая оценка в школе, ни наказание по партийной линии, ни исключение из Союза писателей и тому подобное, зачем ему читать подобную плоскую чушь:

Я помню чудное мгновенье

Передо мной явилась ты

Как мимолетное виденье

Как гений чистой красоты.

Пусть даже в самом замечательном, точном переводе! Нормальный, свободный от принуждения человек этого, на мой взгляд, читать не будет» (14).

В отличие от своих персонажей, русских писателей и литературоведов, Маруся Климова наделена целостным мировидением. Эстетическое и бытовое (телесное) объединяется в ее восприятии в одно неделимое целое. Повседневный опыт, грязные улицы города, грохот грузовиков, жуткие коммуналки, населяющие их полудурки, мусор дворов, отдых в Шепетовке – все это окрашивает ее понимание литературы. Этот эффект достигается в книге разными приемами. Например, чувственная реакция становится исходной точкой восприятия того или иного автора. Существенно, однако, что здесь обязательно возникнет двойная ирония, направленная, с одной стороны на автора, а с другой – на самого воспринимающего, т.е. на Марусю Климову. Она безжалостна не только к окружающим, но и к самой себе. В статье о Л.-Ф.Селине, помещенной в Краткой литературной энциклопедии мне попалась забавная фраза: «В 40-е гг. продолжал цинично глумиться над жизнью и над собой». Автор статьи мог бы сказать те же слова о Марусе Климовой и нисколько бы не ошибся: «В 2000-е гг. продолжала цинично глумиться над жизнью и над собой». И в самом деле. Тургеневские тексты, над которыми пролито немало слез, иронически интерпретируются в ее книге сквозь призму банальнейшего физиологического акта: «Я все жевала и жевала, и параллельно читала Тургенева − у нас было академическое собрание сочинений в серых суперобложках, и на каждой был изображен седовласый Тургенев в кресле. Тогда я прочитала за несколько дней все его романы и повести, и до сих пор они ассоциируются у меня с восхитительным вкусом этой жвачки». (85) Телесное ощущение оказывается самым верным. Остальное, вроде проблем отцов и детей, не стоит и разговора, ибо выглядит искусственным и навязанным.

Возьмем еще один пример. Вот Маруся Климова начинает разговор о Северянине: «Имя Северянин ассоциировалось у меня с красивой дорогой кафельной плиткой с нанесенной на ней тонкой золотой сеточкой и изысканным узором по краям» (177). Как мы видим, и в этом случае эстетический опыт регулируется чувственным.

Большинство авторов оценивается Марусей Климовой сквозь призму современного культурного контекста. Настоящее регулирует прошлое, а прошлое, таким образом, актуализируется в современном мире. Впрочем, эта связь времен вновь оборачивается для Маруси Климовой самоиронией: «Кроме того, видимо, по той же самой причине, чтобы окончательно отстраниться и облачиться во все иностранное, Чаадаев объявил себя католиком. Все эти обстоятельства заставляют меня думать, что в советские времена он все-таки стал бы, скорее не диссидентом, а фарцовщиком, так как именно фарцовщики испытывали по-настоящему глубокое отвращение к отечественным тряпкам, и к родному языку, предпочитая изъясняться на специально изобретенном ими жаргоне, составленным главным образом из иностранных слов и предложений». (50)

Тело невозможно обмануть. Этой простой мудрости нас научил Селин. Бардамю, герой его романа «Путешествие на край ночи», забывает о патриотизме, почувствовав телом опасность, когда вокруг него начинают свистеть пули. Все, связанное с внешней культурой, все чужие заимствованные ценности тотчас же отбрасываются. Героизм, патриотизм выглядят невероятной глупостью. В книге Маруси Климовой оценка творчества большинства русских писателей вырастает из физиологического ощущения, которое вызывают их физиономии или внешний облик. О Толстом мы читаем: «Сам вид Толстого − злобного лохматого старикана с развевающейся седой бородой и сейчас меня угнетает: воплощенный титан, кирпич, такой же, как и его книги» (66). В следующей главе речь заходит о Тютчеве: «Худенький старичок со взъерошенными остатками седых волосков вокруг лысины, в круглых очечках – таким его всегда изображали на всех портретах, — какое-то порхающее неземное существо, учитель танцев» (70). Потом речь заходит об однокласснике, и сразу вспоминается Некрасов: «Мне казалось, что он ужасно похож на одного из любимейших коммунистами поэтов – Некрасова, только без его козлиной бородки и красного алкоголического носа, но с такой же унылой физиономией, как бы вобравшей в себя всю мировую скорбь» (73). Где Тютчев, там обязательно и Фет: «… он чем-то походил на моего любимого кота – с большим носом, огромными обведенными кругами глазами и с черной бородой» (77). Потом появляется Чернышевский: «Ну а Чернышевский и внешне был настоящим уродом: близко посаженные близорукие глазки, огромный лошадиный нос, тяжелая челюсть и низкий лоб, как у питекантропа…» (80). Чернышевского сменяет Тургенев: «… — внешность у него вполне благообразная и даже елейная. Своими белоснежно-седыми стриженными “под горшок” волосами, бородкой, нежно-розовым цветом лица и выразительными большими глазами он чем-то напоминает мне мою бабушку» (83). Подобным же образом описываются и другие русские литераторы: Чехов (92), Гаршин (103), Салтыков (111), Горький (128), Белый (166), Хлебников (182) и др.

Устойчивый классический канон подвергается в книге Маруси Климовой деконструкции. Стереотипы восприятия рождаются из искривления масштаба предметов, которое задает культура-власть. Она снабжает нас обманными оптическими приборами, искажающими размер объекта. Сквозь них мы видим не реальное изображение, а подправленный образ. Примером могут служить фотографии и портреты Сталина, на которых он выглядит довольно крупным мужчиной. На самом деле это всего лишь результат нехитрой технической работы льстивых художников, пытавшихся создать монументальный образ. Ведь отец народов был, как известно, невысок. Но всегда в объектив попадает едва различимая деталь, которая возвращает искаженному образу подлинный масштаб. Так вот свою задачу Маруся Климова видит именно в том, чтобы выявить эту деталь, а затем правильно перенастроить испорченный кем-то оптический прибор.

Возвращение к целостности, к телесной энергии влечет за собой сопротивление репрессивной механистической логике. Книга Маруси Климовой во многом построена на эффекте обмана читательского ожидания. Развитие текста постоянно оказывается непредсказуемым. Логика идей вытесняется логикой воображения, которая обретает телесное основание. Текст ускользает от определенности, а его смысл не редуцируется к стереотипу. Целостность взгляда, рожденная возвращением к телесному, связывает все со всем, ближнее и дальнее, прекрасное и уродливое. Она учит искусству парадокса. Возьмем один пример, где обыгрывается стереотип. Читатель привык к сочетанию «тургеневские девушки». Тем не менее, глава называется «тургеневские юноши». В книге мы то и дело сталкиваемся с неожиданными аналогиями, не желающими считаться ни со здравым смыслом, ни с обывательским гуманизмом. Борцами за свободу в СССР, по мнению Маруси Климовой, оказываются не диссиденты, а фарцовщики, а знание оказывается не силой, а слабостью. (51).

Книга кажется вызывающей. Но на самом деле она не ставит своей непосредственной целью эпатировать читателя. Эпатаж в данном случае – неизбежное следствие текстовой стратегии, построенной на импульсе мыслящего тела.

Важнейшей частью замысла марусиной «Истории» являются иллюстрации, выполненные известной художницей Зоей Черкасски. Каждую главу книги предваряет потрет писателя, о котором будет идти речь. Художница берет за основу знакомое, чаще всего по школьному учебнику, изображение знаменитости и передает его с небольшим карикатурным смещением, искажением нескольких деталей. Это смещение обнажает условность, стереотипность привычного образа, изначальную гротескность тех черт, благодаря которым мы его узнаем.

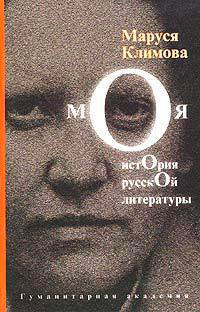

Дизайн обложки, сделанный не менее известным художником Павлом Лосевым, также как и иллюстрации, работают на замысел книги Маруси Климовой. Увеличив фотографию Маруси, художник добился эффекта монументальности. Лицо автора книги кажется тяжелым, высеченным из камня, словно напоминающим о Большом Стиле, которого в русской литературе, увы, не оказалось.

18/10/2004

ТОПОС

http://www.topos.ru/article/2910